技術の進化はめざましいものがあります。

スマートフォンの普及によってアプリケーションの開発が進み、機能やデザインに優れたソフトウェアが次々と誕生しました。

一方、ソフトウェアの入れ物であるハードウェアも、かなり研究が進んでいます。

ハードウェアというと難しく聞こえますが、例えば最も身近なハードウェア製品はロボットです。

ドラえもんの様なレベルのロボットはまだ存在しませんが、ある意味ドラえもんより優秀なロボットは登場しつつあります。

仕事に忙しい人にとっては、技術革新に関心を寄せている暇はなかなかないかもしれません。

しかし、技術革新のおかげで、仕事の忙しさや難しさを軽減できるとしたら、現状を知っておきたいと思いませんか?

忙しい現場の代名詞である介護施設でのロボット導入にフォーカスして、見ていきましょう。

今日のテーマは「介護ロボットとしてのZORA」です。

この記事の要点

- 介護におけるソーシャルロボットの導入が注目されている。

- 15箇所の施設におけるZORAの実証実験が行われた。

- 優れた点と課題、および導入のカギが明らかになった。

目次

ソーシャルロボットの台頭

冒頭の話の続きです。

技術進化のスピードが著しいのが、現代の世の中です。その裏にはもちろんインターネットの存在があります。スマートフォンやタブレット、PCにはすぐにソフトウェアをインストールすることができ、それらは随時アップデートが繰り返されます。実際、介護業界で導入されるソフトウェアの件数や、そのクオリティーは、旧世代に比べて数多くなっていることと思います。

ただ、それらはコンピューター操作を前提としているので、被介護者よりも、介護士にとって実感できるものでしょう。

高齢者、特に認知症を患っている方々にとっては、大きさや形、振る舞いを感じられる「体をもった」ロボットの進化こそが、技術の発展のリアルかもしれません。ロボットも、あらゆる種類のものの実証実験と導入が繰り返されています。

ケアの現場で導入されるロボットには2種類あります。

サービスロボットと、ソーシャルロボットです。

サービスロボットは高齢者や障がい者の身体的な補助を行う機能を有するロボットのことです。一方、ソーシャルロボットは高齢者の社会的(心理的)な補助を行う機能を有するロボットのことです。

どちらが優れているというわけではなく、どちらも大切なものですね。

ソーシャルロボットの一例は、上の写真に挙げた「AIBO」や「PARO」です。

AIBOは一般家庭にも普及しているため、ご存知の方も多いかと思います。

PAROは独立した学術機関(日本の産業技術総合研究所)の中で開発されたロボットであり、介護施設内で実証実験と導入が進められてきました。宇宙飛行士の孤独を助けるために搭乗も検討されてきました。

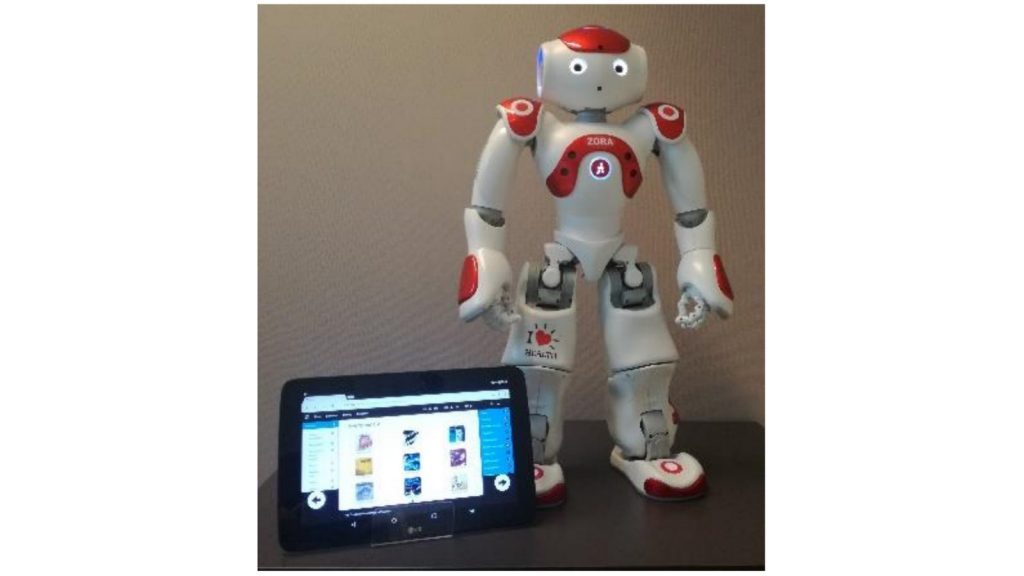

AIBOやPAROは動物型なのですが、人型のソーシャルロボットで注目されているロボットで「ZORA」があります。

ZORAはベルギーの組織が開発したロボットです。

「ペッパー君に似ているな」と感じられた方もいるかもしれませんが、外殻の部分はSoftBankの系列で作られたようです。

ZORAは、リハビリやコミュニケーション、娯楽の用途で使用されます。以前から自閉症の子供たちの役に立ってきましたが、フィールドを変えて高齢者施設で2年もの間使用され、そのプロジェクトの評価が報告されているので、以下で紹介したいと思います。

オランダで行われた実証実験

プロジェクトは、IVVU (Institutions for Nursing and Care in Utrecht) によって主導されました。そのプロジェクトを評価し報告したのが、オランダにある大学の研究者Chantal Huismanたちでした。

IVVUらの目的は、介護施設の革新を導くことでした。またその上で、介護の専門家たちはロボットを導入する上で何を重要とするのかを明らかにすることでした。

★この記事で参照している科学論文の情報

著者:Chantal Huisman, Helianthe Kort

タイトル:Two-Year Use of Care Robot Zora in Dutch Nursing Homes: An Evaluation Study

URL:doi.org/10.3390/healthcare7010031

このプロジェクトでZORAを導入したのは、14の介護組織(15の施設)でした。そこでは、次のヒアリングがなされることによって、データが収集されました。

- ZORAはどのようなグループの役に立っている(誰をクライアントにしている)か?

- グループで使われているか?個人で使われているか?

- 組織の中でどこの部門がZORAと協力したか?

- どのタイプの介護専門家がZORAを使用したか(例、介護士や理学療法士など)?

もちろんヒアリング以外にも、客観的な使用データも収集されました。

全体的には以下の手法を用いて、プロジェクトが評価されました。

- 会議の議事録の解析

- ヒアリング

- アンケート

- 使用状況の観察

会議に関しては、2年間の間、6〜8週間ごとに、各介護組織のプロジェクトリーダーが出席し、見解や意見を共有しました。

さまざまなアウトプット

被介護者の変化

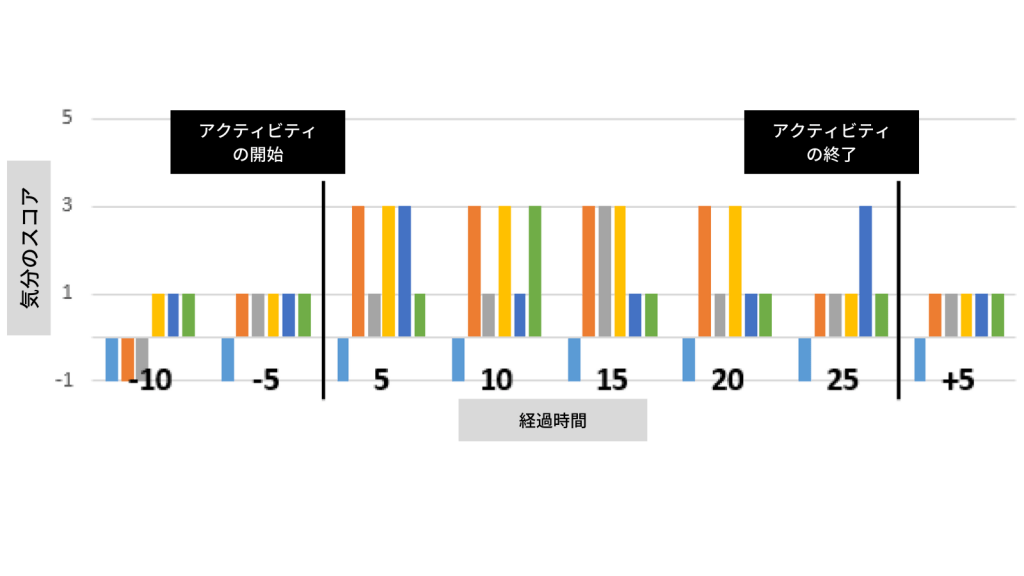

ZORAが役に立っているかを調べるための方法の一つに、施設内の高齢者がZORAと関わった前後でどのように気分が移り変わるかを観察する、というものがありました。

以下のグラフがその結果です。

ZORAとのアクティビティの間で、被介護者の気分のスコアが上昇していることがわかります。

アクティビティとはなんだったのか?

それは、一緒に歌ったり、伝統的なゲームをすることだったりしたようです。

高齢者は座ったままになりがちなのが、ソーシャルロボットとのアクティビティのなかで身体的にも刺激されるようでした。

経営陣の見解

14名の取締役と1名の役員がこのプロジェクトへの見解を答えたところによると、以下のことが挙げられました。

ZORA(ソーシャルロボット)の導入について

- ZORAの導入は、被介護者の幸福度を考える上で組織のビジョンに合う。

- ただし施設のICT環境をさらに改善する必要があると分かった。

このような実証実験について

- このプロジェクトの主旨は、介護組織のミッション(テクノロジーの導入を検討すること)と一致していた。

- 施設のスタッフが日常の中でロボットをどう使うか学べる機会になった。

- 介護の未来を知る上で、テクノロジーの利用経験を積むための有用な期間になっている。

- 介護職員の好奇心が刺激され、彼らの技術革新への関心が高まる。

ZORAが有用なものであるかどうか、という点よりも、このような実証実験に対してのポジティブなフィードバックが目立っています。

ロボットの技術自体は、基本的に良いもので、これからも改良が重ねられていくという前提の認識があります。一方で、導入の方向性を見定めるためにはこのように一定期間「試しに入れてみる」のが良いと考えられたのでしょう。

介護の専門家による見解

施設で働く17人の介護職員によるフィードバックもあります。

ZORAと仕事上で関わったのは、全体の3分の2でした。彼らはZORAとコラボして仕事をすることで、いつもより仕事が楽しくなっていたと回答しました。そのうち79%が、ZORAとの仕事に満足していると答えました。また、被介護者が満足しているとも答えました。

導入のカギ

この実証実験において重要な位置にあったのは、このソーシャルロボットの導入を促す存在でした。

以下のようなイベントが有用であったようです。

- プロジェクトリーダー会議でのサポートや使用経験、コツの共有

- ロボットの使い方に関する指導、ヘルプデスクの設置

ZORAの導入における物理的なハードルについては、冷静な意見もみられました。

- 介護施設ではWI-Fi環境が不十分なこともある(ZORAの運用には必須)。

- ロボットの起動時間が思ったよりも長かった。

- バッテリーの寿命が短すぎると思われた。

- 聞き取り能力と、話す能力がやや低い。

これらの点については、開発者の努力が試されている部分でしょう。さらに言えば、介護施設でのソーシャルロボットの導入にはポジティブな空気感が流れているので、市場は競争環境にあります。より良いロボットが、優先されて導入されていくタイミングだと言えるでしょう。

結果報告は以上です。なかなか興味深いですね!

今回行われたようなプロジェクトでは、導入試験されたロボットの良い面が明らかになっただけでなく、課題も明らかになりました。それは、テストされたからこそわかることだったのです。

導入への階段

新しいテクノロジーの導入には、7つの段階があると言われています。

- 構想段階

- 運用段階

- 適用段階

- 受け入れ段階

- 活用段階

- 溶け込み段階

- 自然な段階

今回紹介したZORAはまだ、運用段階と適用段階の間にあると、報告者は述べています。その段階にあるとき、人々はそれをパイオニアと呼ぶのだとか。

環境がそれを吸収し、新しい姿になるのには、努力と時間が必要です。介護施設がテクノロジーによってアップデートすることはよいことだと言われていますが、段階を意識して手順を踏むことを忘れてはいけません。

新しいテクノロジーに対面したときは、手放しに賞賛したり、頭ごなしに否定するのではなく、まずは試してみるのがいいということですね!個人的な日常でも、肝に命じておきたいところです。

おまけ

ペッパー君とZORAが「人間たちについて思うこと」を対談しています。

くすっと笑えてしまうので、よかったら見てみてください。※日本語字幕があります。

はてブ

はてブ