先日、物理的なコントローラーを一切使わず、猿がコンピューターゲームをプレイする動画が話題になりました。

脳で考えていることを読み取り機械を操るインタフェース(ブレインマシンインタフェース、BMI)の開発が、いよいよ本格化してきたというところです。

このような研究分野では、その達成目標のひとつに、体の不自由な人の再起があります。

具体的には、脊髄損傷などで下半身不随になったひとが再び歩けるようになる、などです。

もう少し近道を考えてみたいと思います。現在、歩けない人が使っている最もポピュラーな機械である「車椅子」が進化することはありえるのでしょうか。

今日のテーマは「未来の車椅子」です。

この記事の要点

- 運動障害のための車椅子は日々進化している

- 脳波、音声、スマホで操作する研究が行われた

- たしかな可能性が確認された

コンピューターおばあちゃんという歌がありましたが、将来「おばあちゃんカッコイイ」と言われるシーンが増えそうな予感があります。

AIで変わる車椅子

すべての人に健康と福祉を

車椅子の人をよく見かけるようになったかと思います。車椅子の出荷台数は最近のデータによると月間2万台を超えているようです(経済産業省「経済産業省生産動態統計」より)。

その背景には、高齢者の増加だけでなく、車椅子が使いやすくなってきたこともあるのではないでしょうか。

上記の資料によると、月間出荷台数の2万台のうち約1割は電動車椅子のようです。SDGsと称される国際社会の目標に「すべての人に健康と福祉を」「人や国の不平等をなくそう」という項目があるように、だれもが健やかに過ごせる社会づくりのために、日々テクノロジーは進化し続けています。

ただし、現時点での標準的な車椅子は、まだまだ全ての人にとって快適とは言えません。車椅子に乗って自ら動くためには、上半身のある程度の健康が条件になっているのです。

もはや個人用自動車

そんな状況をみたスペインの研究者Alberto L. Barriusoたちは、近年急速に研究開発が進んでいるAI(人工知能)の技術をつかって、より多くの人(障害が重い人)でも車椅子を動かせるようなシステム作りに取り組んだようです。

その研究報告をご紹介します。

★この記事で参照している科学論文の情報

著者:Alberto L. Barriuso, Javier Pérez-Marcos, Diego M. Jiménez-Bravo, Gabriel Villarrubia GonzálezOrcID, Juan F. De Paz

タイトル:Agent-Based Intelligent Interface for Wheelchair Movement Control

URL:doi.org/10.3390/s18051511

彼らが研究の最初に行ったのは、完成品のプロトタイプを作ることでした。

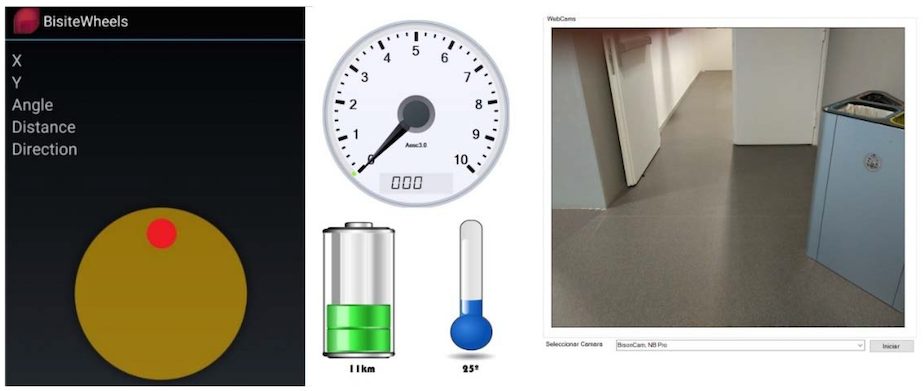

上図は、そのプロトタイプの写真です。下記のようなさまざまな装置群が取り付けられています。

- タブレットPC

- スピーカー

- 制御盤

- ライト

もはや、身体障害者用の補助装置ではなく、未来の個人用自動車のようです。

「脳波」

彼らは、車椅子を操る方法として、従来の通常タイプにはない3つの方法を加えるための設計と実験を行いました。

その3つの方法とは、

- 脳波

- 音声

- スマートフォン

でした。「脳波?」とびっくりされたかもしれませんが、冒頭にもお伝えした通り、思念で物をコントロールする技術は、真面目に研究が進んでいるのです。

最近、よく話題にあがる「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」の方などが車椅子を自分で動かせる一つの可能性です。

今回実験に使われたマシンは、サンフランシスコの企業によって設計されたEPOC+というヘルメットです。合計16個のセンサーで構成されており、Bluetoothで他のデバイスに通信することができます。上がその写真です。

このマシンから得られる大量のデータを、いかに分析して車椅子を制御させるか、というのが今回の課題でした。

その上で研究者らは、機械学習と呼ばれるAIの技術を用いました。

音声制御においては、マイクロソフトのSurfaceタブレットで実行できるアプリケーションを用いました。

車椅子の制御に必要なさまざまなコマンドを設定し、システム側の応答をチェックしました。

さらに、スマートフォンでの制御にも取り組みました。

スマートフォンの便利なところは、その多くは「加速度センサー」と呼ばれるセンサーが埋め込まれていることです。

この加速度センサーの働きによって、いまどれくらいの傾斜の場所にいるのかが細かくわかるため、車椅子の力加減などを調整することができます。

脳波や音声は、ユーザーが知覚している範囲でコントロールできる方法ですが、傾斜などいろいろな環境の条件を考慮しようと思ったら、ユーザーの知覚のみに頼らない方が安全性は高いです。

使いやすさが問われていく

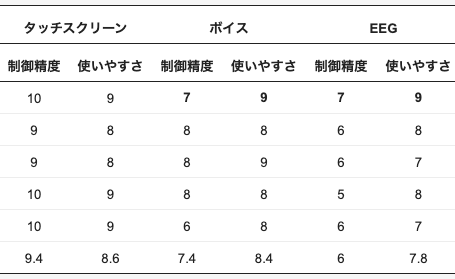

最終的に、彼らの設計した、脳波、音、スマートフォンを介したコントロール方式は、どれもある程度優れた性能を見せたようです。5名の被験者に協力してもらい検証を行いました。

まず、脳波に関して。

被験者が脳の中で発生させた「動作を行うための抽象的な概念」と、実際に起動した動作の関連性を調べたところ、9割を超える精度が確認できました。

音声制御に関しては、屋内と屋外合わせて1000回の音声コマンドを入力したところ、識別不能という返事が返ってきたのは12回、別のコマンドと誤認識がおこったのは1回だったそうです。

さらにスマートフォンに関しては、「精度」という観点では検証ができないものの、以下のような制御用アプリケーションを設計し、使いやすさという観点で検証を行いました。

音声や脳波も合わせて、スマートフォンアプリケーションの使いやすさをフィードバックしてもらったところ、被験者からは以下のような回答が返ってきたようです。

この表からわかるように、スマートフォンベースの制御方法は、今回実験された中で最も使いやすいという評価を受けました。

脳波による制御に関しては、外部環境においては集中力を持続させる必要があるため、屋内が好ましいと考えられました。

研究者たちは、この研究成果は満足できるパフォーマンスを得られているものの、被験者を増やしてさらに使いやすくすることが必要だとコメントしています。

歴史の証人

身体障害という言葉は、テクノロジーの発達によって、影が薄くなっていくのかもしれません。

よく言われている話ですが、メガネが発明される以前、視力が悪いことは重篤な障害だったことでしょう。いまや、メガネは失われた能力を補うだけでなく、ファッションの一部として親しまれています。

いま、介護を始めさまざまな仕事がテクノロジーによって補われていく過程にあります。過渡期を目撃している歴史の証人として、現代を楽しみましょう!

はてブ

はてブ