介護の日常において、「高齢者や障がい者の方々が意欲を感じたり刺激を得たりする機会を与えたい」と思うことはあると思います。

彼らは体が不自由なだけで、脳や心は健常者と変わらないケースも多く、退屈な時間はやはり苦痛なものでしょう。とくに四肢が不自由で車椅子を使用している方々は、複雑な地形では移動が制限されてしまいがちです。

さらに、人によって感じ方はそれぞれですが、「社会から離されてしまっている」と感じることも多いと思われます。

VR(バーチャルリアリティ)は、そんな彼らにうってつけのテクノロジーと言えます。今回はその一例をご紹介します。

テーマは「社会参加とVR」です。

この記事の要点

- 高齢者や障がい者が社会参加を行う機会は制限されてしまう

- VRでリアルに再現した遺跡を体験可能にする研究がある

- 従来にはない「現実感」を備えた体験が作り上げられている

「社会参加」とは、社会に貢献することを意味します。それは就労のみに限るものではありません。地域のイベントに出たりボランティアを行うことなども含まれます。それが叶えば、「社会から離されてしまっている」と感じることも無くなると考えられます。

それでは、さっそく内容を見ていきましょう。

目次

VRによる文化遺産への訪問で社会参加を

本当に誰にでも開かれた場所に

冒頭でも述べましたが、高齢者や障がい者の方々の社会参加を支援することは、重要かつ難しい課題です。

社会参加には色々と手段がありますが、文化遺産を訪れることは理想的な社会参加の手段として認識されています。その理由の一つは、誰でも平等にアクセス可能であることが必須条件であることから、アクセスすることそのものが社会貢献になるからだと考えられます。また、考古学や建築学などの刺激を得られる体験であるからでしょう。

しかし現実には、開かれた場所であるはずの文化遺産は、その地形の複雑さから、訪れる人を自然にふるいにかけてしまっています。車椅子を使わないと移動ができない人々は、アクセスを諦めるしかないのでしょうか。これでは、障がい者の権利に関する国連条約は達成されていません。

日常の介護から距離のある話題だと思われるかもしれませんが、高齢者や障がい者の方々が社会参加することの重要性は実感されているかと思います。

さて一方、彼らの空間的、時間的な制約を取り払う技術として注目されているのがVRです。

VRの可能性

VRとリハビリの分野には、多くの先行研究(過去に似たようなテーマで行われた研究)が存在します。VRはエンターテインメントのツールとして注目されることが多いですが、実際はリハビリや教育などでの応用に対する期待が認められています。

たとえば、「過去の楽しい思い出」を回想させるVRが認知症に有効だと示す研究もありました(本サイトの検索フォームで「VR」と検索すると他にも出てきます。)。

そんな新しいテクノロジーであるVR技術を、「遺跡探検」という切り口で活用しようと思ったのが、スペイン、エストレマドゥーラ大学のEmiliano Pérez博士らでした。博士らは、最近の技術であるVRによって、高齢者や障がい者の方々がたとえ車椅子に頼って移動する状態だとしても、文化遺産を体験できるようにしたいと考えました。

下記が、この記事で参照する彼らの研究報告書(論文)の情報です。

★この記事で参照している科学論文の情報

著者:Emiliano Pérez , Pilar Merchán, María José Merchán and Santiago Salamanca

タイトル:Virtual Reality to Foster Social Integration by Allowing Wheelchair Users to Tour Complex Archaeological Sites Realistically

URL:doi.org/10.3390/rs12030419

実際にできあがったシステムを見ていきましょう。

遺跡を体験するシステムの全貌と結果

車椅子で移動する3Dワールド

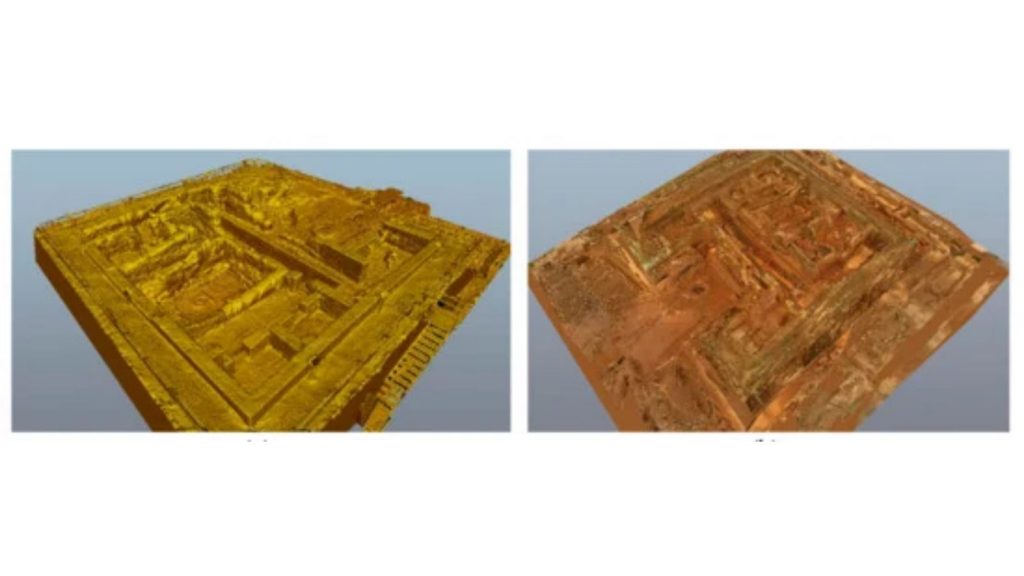

下記写真の遺跡を、実際にVR上に起こしたようです。スペインの主要な遺跡の中でも重要な建物、Cancho Roanoです。この場所は車でしかいけない場所にあります。

写真からわかるように、斜面や狭い廊下、不規則な床や階段が存在し、車椅子で遺跡を探索することはかなり難しいようです。車椅子でなくとも難易度の高い場所のように見えますね。

この遺跡を3Dスキャン(現代の技術では、空間を写真のように保存することが可能)し、

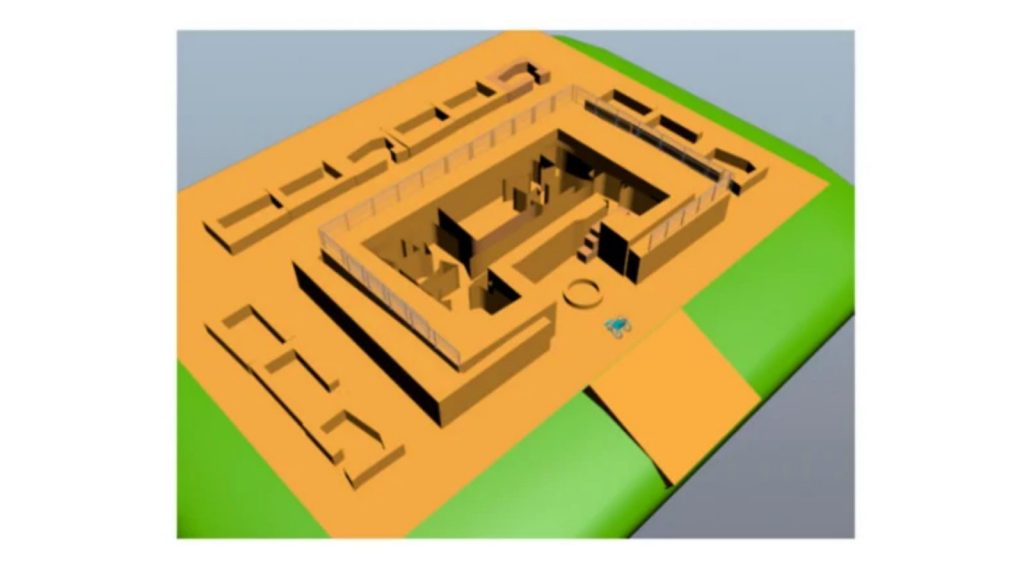

最終的には以下のようなモデルになりました。ある程度シンプルな形に整えられるので、まるでゲームの世界のようですね。

このVRを体験するには、おなじみのVRゴーグルをつける必要があります。

よくあるVR体験と違うところは、このバーチャル空間上を「車椅子で」移動することができることです。車椅子を動かすと、その動きが読み取られ、バーチャル空間が動く仕組みになっています。

筆者はVR空間を体験したことが何度もありますが、自分の動きに合わせて周りの景色が動くと、全身で加速を感じます。「まるで本当にそこにいるみたい」になります。

「VRなのにわざわざ車椅子に乗らなくてもいいのではないか?」という声が聞こえてきそうですが、普段から慣れている日常の動作で移動を体験することが、「現実感」を演出するのです。

この先の課題

公園や美術館、図書館など、公の場所は数多く存在し、普段接することのない人々が接する大事なプラットフォームとして扱われています。そのなかでも、とりわけ文化遺産は大事な存在だと、研究者たちは考えています。

今回開発されたシステムは、考古学的な知見とテクノロジーが組み合わされた稀有な例だと思われます。この時点で非常に意義がありますが、まだまだ課題があるといいます。

この体験のクオリティー(質)を向上させるには、かなりの人数を対象としてテストを繰り返す必要があるとのことです。これまでのテストでわかっていることは、まだ「微妙な遅延」があることも問題の一つです。車椅子は(幸い)のんびりと進むものなので大きな障害にはなりませんが、まだまだ改善の余地があるそうです。

年齢や環境に左右されない時代へ

今ではインターネットが存在し、メディアサイトやコミュニティグループなどで情報の受発信を行う場がサイバー上に充実していますが、身体全体で何かを感じ、それを共有するテクノロジーはまだまだ充実していません。

それは健常者にとってももちろん重要ですが、記事で触れたような、高齢者や障がい者の方々にとってはこれから大きな意味を持つのではないでしょうか。

今回のような技術が発展して、私たちが本来もっている五感のすべてを使って、年齢や環境に左右されることなく、誰とでも体験が共有できるようになると面白いですね。

こうした技術が日々進化していること、あるいはすでに製品として販売されているものがあることを知るきっかけになれれば幸いです。一部では、VR関連技術によって車椅子ユーザーが過ごしやすい世の中を作ろうと活動している団体もあるようですよ。

はてブ

はてブ